aus: Katalog zur Ausstellung. C. Kolig, Das Paradies, 1985, Museum moderner Kunst, Wien

Wenn die heutigen, zeitgeistlichen Forderungen der Postmoderne die radikale Abkehr von der Moderne fordern oder sie zumindest als „unvollendetes Projekt“ (Habermas) noch tolerieren, die Postulate aber einem ästhetischen Populismus folgen, einen neuen Historismus versuchen, die Aufgabe der Erkenntnisfunktion von Kunst als die neue Regel einer affirmativen Ästhetik, verbunden mit einer Apathie in der Theorie (Lyotard), geradezu herausfordern, so versteht es sich, daß Cornelius Kolig (lebend in Villach/Kärnten, geboren 1942) sich diesen Kriterien nicht unterordnen läßt, er an eine Kunst glaubt, die mehr als alles andere mit Erkenntnis zu tun hat. Kolig ist kein zeitgeistlicher Künstler, sondern Analytiker, Forscher, ein Mann der ästhetischen Recherche. Gegen den Populismus der jüngsten Kunstströmungen setzt er Artefakte, die aus einem chemisch sauberen, technischen Bereich entstammen, Skulpturen von größter Stringenz ebenso wie von spielerischen Möglichkeiten. Die Skulpturen sind Geräte für Handlungsabläufe, technische Hilfsmittel von zelebrierter Perfektion, um Tätigkeiten zu verdeutlichen, die prinzipiell in den Tabubereich unseres täglichen Lebens fallen. Die Aussage, daß Kunst keine Tabus mehr brechen könne, daß die Innovationstheorie innerhalb der Ästhetik und Philosophie beendet sei, wird von Cornelius Kolig nicht akzeptiert und zugleich ad absurdum geführt.

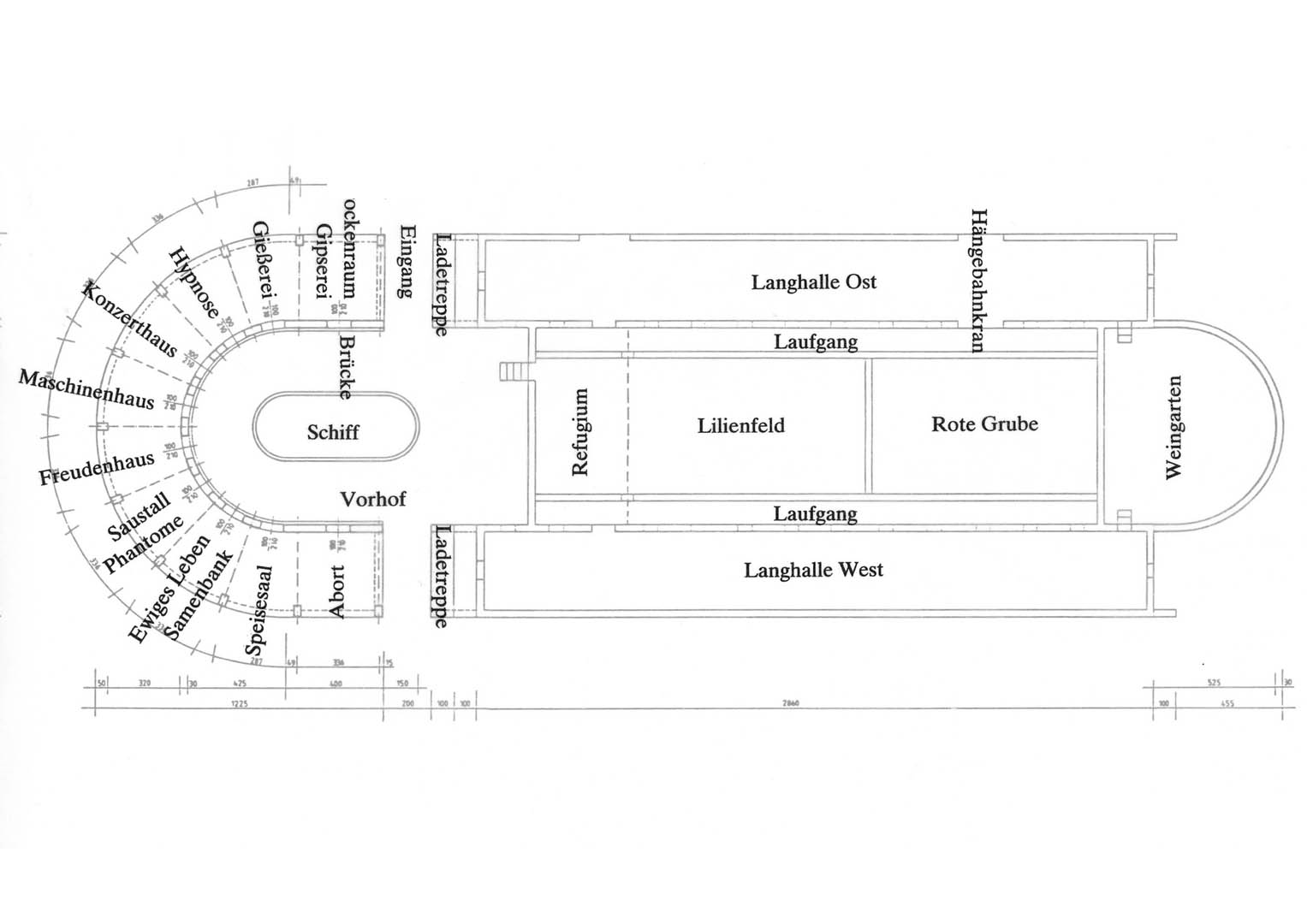

Der Hram, 1979 aus: C. Kolig, Das Paradies, 1985, Museum moderner Kunst, Wien

Cornelius Kolig steht für ein Kunstwollen, das im 20. Jahrhundert mehr als die Philosophie und andere Wissenschaften immer wieder Impuls zum Nachdenken war, Anregung zum Lernen, Initiative zur Veränderung, Grundstein für ein neues Verstehen des Lebens. Da Cornelius Kolig zum Bereich der bildenden Kunst zu zählen ist, was heute so mancher bezweifeln mag, was andererseits die einzige Möglichkeit ist, sein Oeuvre sinnvoll zu ordnen und zu untersuchen, bleibt ihm der kapitalistische Weg, sprich die Privatgalerie, die Verkaufbarkeit seiner Ware, wegen der unangenehmen Tabudurchbrechung weitgehendst versperrt. Hier ist es das Museum, das die Plattform bieten kann, die Ergebnisse öffentlich einzusehen und zu diskutieren, die Isolation des Ateliers zu verlassen, um ein breites Forum zu gewinnen, den Skulpturen Wirkung zu verleihen, die Denkanstöße zu vermitteln, den Künstler als denkenden, wichtigen Bestandteil der Gesellschaft zu akzeptieren und durch seine Werke zu präsentieren. Das Museum als Oase einer ästhetischen Zuflucht spielt, wenn es sich von Kunstmarkt und Strukturen versucht weitgehendst frei zu halten, immer wieder die bedeutende Rolle, jene gesellschaftliche Institution zu sein, in der die Ergebnisse künstlerischer Recherchen ebenso wie die der kunsthistorischen Wissenschaft unmittelbar in die Öffentlichkeit umspringen können.

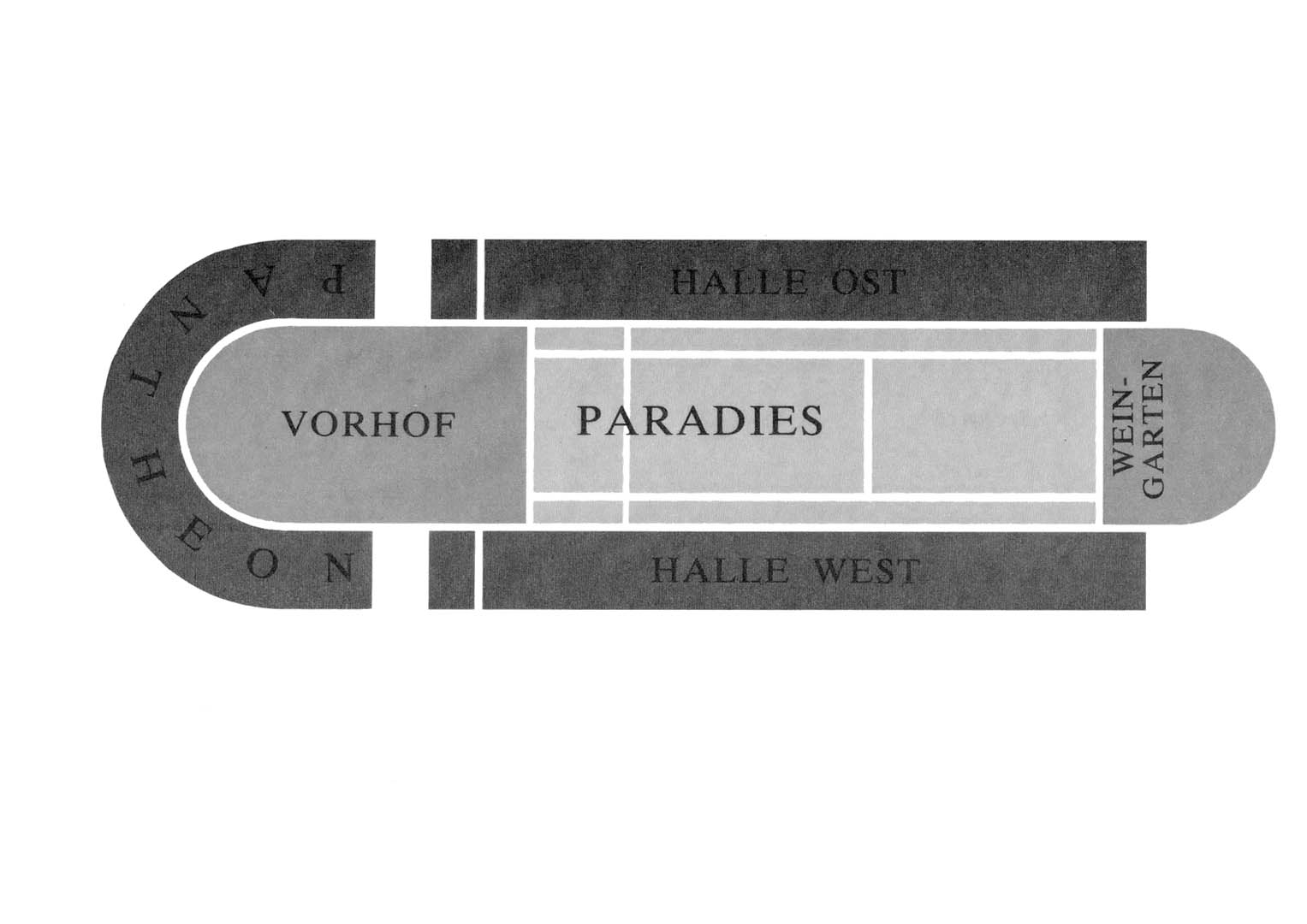

aus: C. Kolig, Das Paradies, 1985, Museum moderner Kunst, Wien

aus: C. Kolig, Das Paradies, 1985, Museum moderner Kunst, Wien

Das Museum bietet dabei einen geschützten Raum, jene Plattform, von der der Kunstvermittler erhofft, daß auch dann eine Wirkung zu erzielen ist, wenn die dargebotene Kunst nicht dem allgemeinen Verständnis von Kunst entspricht, wenn sie ein neues ästhetisches Know-how einbringt, das die Regeln anderer Kunstvorstellungen durchbricht, wenn die Kunst eben nicht populistischen Forderungen unterliegt, sondern, in sich selbst fundiert, menschliche Themata schonungslos offenlegt. Es gilt mehr denn je jener berühmte Satz des Begründers des Museums of Modern Art in New York, jene Gründungsthese von Alfred H. Barr jr.: „Das Museum of Modern Art ist ein Labor: Die Öffentlichkeit wird gebeten, an den Experimenten teilzunehmen.“

Cornelius Kolig ist einer der wenigen konsequenten Künstler, die mit ihrer Kunst jenem Leitmotiv Barrs folgen. Aufgeschlossenheit dem Neuen gegenüber, Rücksichtslosigkeit der Befragung, äußerste Wahrheit dem Menschen gegenüber, Konfrontation des Publikums durch das Neue, Unfähigkeit, dem Problem auszuweichen, Hartnäckigkeit in der Präzision, Negierung einer oberflächlichen Schönheit, aktuelle Visualisierung, der Wunsch einer Option in die Zukunft.

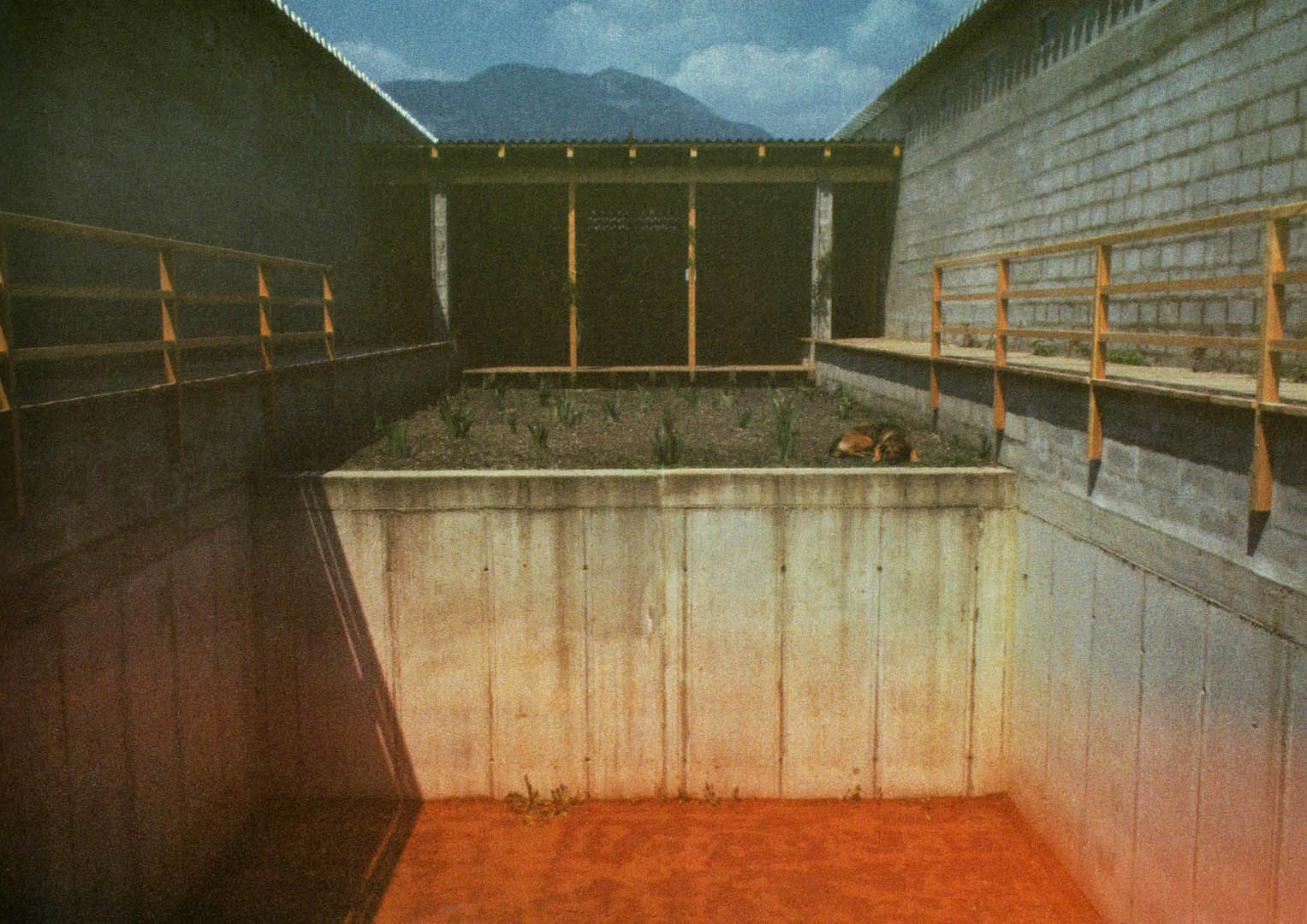

Cornelius Kolig, Weingarten (Friedhof) aus: C. Kolig, Das Paradies, 1985, Museum moderner Kunst, Wien

Die Publikation und die Ausstellung im Museum moderner Kunst Wien/Palais Liechtenstein stellen die neuen Arbeiten von Cornelius Kolig vor. Im Zentrum liegt die Präsentation des fast vollendeten, neuen Wirk- und Lagerhauses des Künstlers in Vorderberg (Gailtal) in Kärnten. Hier hat der Künstler, nahe der italienischen Grenze, sich sein eigenes Paradies geschaffen, seinen eigenen Spielort, seinen Temenos, anders als jenes Ensemble von Skulpturenhäusern, wie sie Walter Pichler im Burgenland errichtet, anders als jene Ateliers, die bereits als Personalmuseen angelegt sind, sondern ganz im Interesse der Wirkung der Skulpturen, die als Behelfe und Verstärker zu verstehen sind. In einer einfachen, der ländlichen Architektur untergeordneten Formensprache bietet die Architektur eine Symbiose von Konstrukt und Natur, von Präsentationsfläche und Lagerfläche, von Spiel, Raum und Schaubühne, von passiver Rezeption und aktiver Involvierung. Der Künstler hat dieses neue Paradies selbst entworfen, auf seine Bedürfnisse hin zugeschneidert, inmitten der Natur des Gailtales einen Meditationsort geschaffen, der von apollinischer Strenge durchzogen ist, der jenem hohen Anspruch gerecht wird, jenem Ernst, der dem Kunstwollen von Kolig als Ausgangspunkt dient.

Betongrube; aus: C. Kolig, Das Paradies, 1985, Museum moderner Kunst, Wien

Ausstellung und Publikation zeigen die Skulpturen und Zeichnungen des Künstlers, die erarbeiteten Ergebnisse aber nur pars pro toto, sie zeigen nicht die vollständigen Serien, was besonders schade für den Katalog ist, sie verdeutlichen aber den physischen, psychischen und intellektuellen Umkreis, aus dem heraus der Künstler arbeitet. Neben den Architekturmodellen zum Paradies werden der gynäkologische Zeichenstuhl, die Mamillenkommunion, Baubo, Mamma, die Seemannsbraut, der Wandlungstisch, die Erschaffung der Welt, der Kotstrecker, das große Ehrenzeichen in Gold, das proktologische Tagebuch und die Klistierbänder gezeigt. Mit diesen Arbeiten untersucht der Künstler jene Tabubereiche, die wir täglich im Alltag erleben, dennoch aus der täglichen Diskussion durch besonders starke Desinfektionsmittel verdrängt haben. Hinter allen gewählten Formen und Lösungen steht der Gedanke, daß das menschliche Tun an sich keine Tabuzone sein darf, daß auch Intimität von Künstlern untersucht werden kann, nicht nur von Psychologen, Soziologen, also im Grund genommen den Ärzten der gesellschaftlichen Verdrängungen. Es ist kein Zufall, daß die Geräte sich so intensiv mit den anonymen medizinischen Gerätschaften der Ärztewelt auseinandersetzen, mit Tätigkeiten, die auch in Krankenhäusern durchgeführt werden, ist doch Cornelius Kolig mit einer Ärztin verheiratet.

Alle Ergebnisse bei Cornelius Kolig können analytisch, psychisch hinterfragt werden, so wie das Abkoten des Mannes dem Geburtsneid entspricht, der Kotungszyklus der eines Jahres ist, der von 365 Tagen. Die skulpturalen, in Metall gefertigten Artefakte greifen tief, auch wenn man sie zunächst impulsiv ablehnt, in den menschlichen Lebensvorgang ein. In der Tradition eines habsburgischen Katholizismus stehend, greift Cornelius Kolig Themen auf, die unmittelbar in den Verdrängungen unserer Gesellschaft verankert sind. Religiöse Vorstellungen werden ebenso aufgenommen wie medizinische. Alle nur möglichen Formen von Sinnlichkeit werden Bestandteil einer neuen, substantiellen Gegenwart, die nichts verschweigt.

Mit seinen Objekten und Zeichnungen baut Cornelius Kolig Spannungsfelder auf, in denen gesellschaftliche Normen nicht mehr greifen. Kolig fordert von sich und den Betrachtern Unvoreingenommenheit, Aufhebung von tabuierten Phänomenen, um unsere Existenz positiv zu durchleuchten. Damit erweist er sich als ein Glied in einer langen Kette der österreichischen Ästhetik, als Mitstreiter jener Künstler, die besonders seit den sechziger Jahren begonnen haben, Kunst nicht als schönen Schein zu verstehen, sondern als notwendige existentielle Erfahrung. Soweit ich es sehe, hat hier Österreich im internationalen Vergleich eine einmalige, von keinem anderen Land erreichte Position inne.

Wien, August 1985

Dieter Ronte