aus: „Cornelius Kolig Tactiles“, 1977, © Allerheiligenpresse

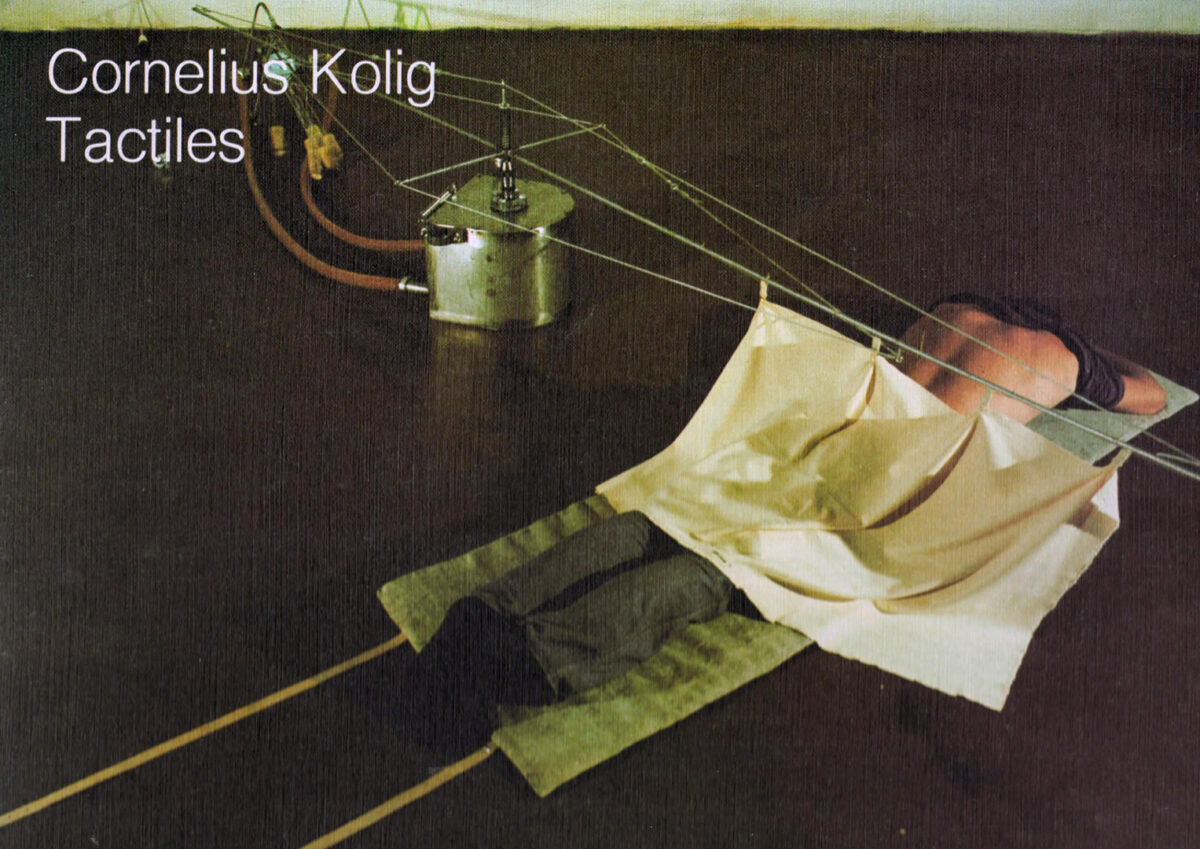

„Tactiles“ nennt Cornelius Kolig seine neuesten Objekte, welche in viel stärkerem Ausmaß als seine früheren, organisch-technoiden „,,rationelle Kühle und Perfektion mit einem romantischen Überguß verbindenden Kunststoffarbeiten“ (Sotriffer) instrumentalen Charakter besitzen, sich bewegen und benützen lassen, aber gleichzeitig auch den Betrachter einspannen“ und damit zu voll funktionsfähigen Apparaten werden. Reizspender nennt Kolig sie, um damit die viel stärkere taktile Qualität zu betonen.

Bereits die früheren, mit allen ästhetischen Reizen der neuen Kunststoffmaterialien spielenden Objekte manipulierten den Betrachter, regten ihn an und aktivierten psychomotorische Reaktionen, provozierten Handlungsweisen. Sein damaliges Werk muß in Zusammenhang mit den Arbeiten der Coop-Himmelblau, welche Apparate zur psycho-physischen Entspannung konstruierten oder mit den Vorschlägen der Gruppe,,Hausrucker“ gesehen werden, denen es um einen utopisch angehauchten, mit neuen Lebens- wie Verhaltensformen unter Einsatz des neuesten Standes der Technologie spielenden, Kunst und Leben in eins setzenden Kunstbegriff ging. Auch bei diesen 7 neuen Arbeiten Koligs bestätigt sich eine Tendenz, daß Kunst und Nichtkunst in viel stärkerem Maße austauschbar werden, daß der Künstler mit seinen Mitteln die Zeitphänomene glossiert und analysiert… … the artist defines art less through any intrinsic value of the art object than by furnishing new concepts of life style. (J. Mc, Hale)“.

aus: „Cornelius Kolig, Tactiles“, 1977

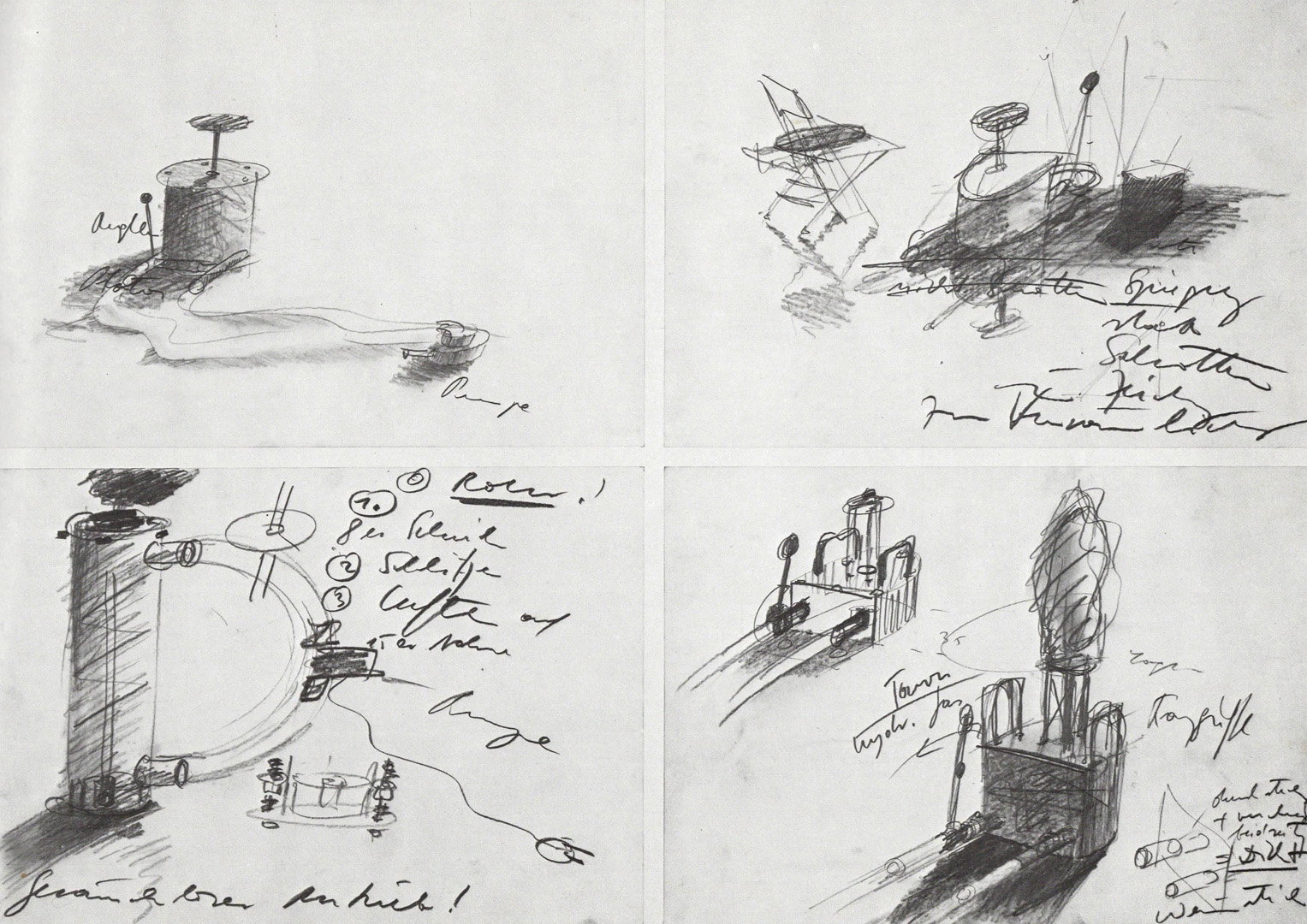

Die Auseinandersetzung des Künstlers mit der Welt der Maschine ist alt, die Vorstellung vom Künstler als Ingenieur und Verhaltensforscher neueren Datums. Spätestens seit La Mettriés „L‘ Homme machine“ (1747/48) werden menschlicher Organismus und Maschine identifiziert. Im Maschinenzeitalter lebend, bewußt oder unbewußt davon beeinflußt, haben sich Künstler mit der Maschine kritisch und ironisch, aber durchaus auch affirmativ auseinandergesetzt. Für Künstler wie Tinguely oder Calder, aber auch unter den Jüngeren wie Panamarenko, ist die Maschine ein Instrument, welches ihnen erlaubt, poetisch zu sein. Art & Technology-Programme haben versucht, den Künstlern die Scheu vor der Benützung der Technik zu künstlerischen Zwecken zu nehmen. Bei Kolig kommen verschiedenste Momente zum Tragen. Denn seine Maschinen sind auch aus verschiedensten Materialien gefertigte Objekte, deren ästhetischer Charakter gerade durch die Form der Installation zum Ausdruck kommt.

Der Künstler ist mit seinen Reizspendern einerseits utopischer Beglücker, dies muß jedoch andererseits auf den zweiten Blick eingeschränkt werden, da dieses Glück den dunklen Hintergrund einer Huxleyschen ,,New Brave World“ besitzt: er möchte mit seinen Instrumenten neue körperliche Reize den bereits vorhandenen hinzufügen, allenfalls auch Reize kopieren, vom Menschen auf die Maschine übertragen, zum anderen steht hinter dem unverbindlichen Spielcharakter die mögliche Vorstellung einer terroristischen Wiederholung ad infinitum. Sind diese Instrumente auf den ersten Blick die „guten Maschinen“, welche Fähigkeiten des Menschen ersetzen oder erweitern könnten, so maßen sie sich auch Fähigkeiten an, welche allein im zwischenmenschlichen Bereich existieren. Die Reize, welche sie mit ihrem komplizierten technischen Instrumentarium, ihren auswechselbaren Einsätzen bei ihrer Installation zwischen Turnsaal, Operations- und Folterbank, vermitteln, verraten vorerst nicht den doppelbödigen Spielcharakter und die Anmaßung, präzise und standardisierte Empfindungen zu erzeugen. Die Maschine wird ausschnitthaft zum mechanischen Gegenüber, zum Partner, der einen Katalog taktiler Reize zur Verfügung hält, ohne auf das Gegenüber zu re-agieren.

aus: „Cornelius Kolig, Tactiles“, 1977

Die Maschine wird zum Automat, der Reize, vorprogrammiert und kalkuliert verteilt. Gerade dieses Herauspräparieren der Reize in ihrer manischen und übersteigerten Form, verbindet ihn, ebenso wie die ingeniöse Technik mit Ungerers,,Sexmaniac“, wenngleich der hedonistische Aspekt noch nicht in die Karikatur überschlägt. Momente der Entfremdung und der ewigen Wiederholung, von Künstlichkeit und Isolation, eine Welt ausgebeuteter Reize werden sichtbar. Körperlichkeit, erotische Körperlichkeit wird nur mehr in ihrer pragmatischen Dimension begriffen.

Was Richard Hunt von den Zeichnungen Francis Picabias bemerkt, es gilt auch für Kolig… to compare man’s most subtile feelings and his most passionate, noble, yet murderous ardor to the movements of a machine is to indulge a very naughty sarcasm and a great deal of auto-irony.“ Die Geliebten werden machbar,,,.. wie Kunststoff auf Blaupausen entworfen und eingebaut in Sauerstoffgeräte und Trockenhauben“… hat Walter Killy zu den Zeichnungen Ungerers bemerkt, der Geliebte schrumpft zum komplizierten Mechanismus eines Godemiché.

Zu Recht hat Harald Szeemann Koligs Instrumentarium in den Zusammenhang seiner Ausstellung,,Junggesellenmaschinen“ hineingenommen, wo sexuelles und mechanisches Vokabular zusammengesehen werden, wo die Maschine zum erotischen Gegenüber wird, zur Projektion kühler Berechnung der zu erwartenden Reize.

Cornelius Kolig, Tactiles, Museum Liaunig. Foto © Peter Putz, www.ewigesarchiv.at

Kolig inszeniert diese Mechanik der Reize, wenn er etwa zwei aus Latex gefertigte Brüste auf zwei weich schwingende Podien durch Zu- und Abpumpen von Milch zu wechselnden Erscheinungsformen von Erschlaffen und praller Fülle bringt und zur Berührung einlädt. Er amüsiert sich mit einigen seiner „Bienfaiteurs“ sicher über jene makabre Industrie, welche mechanische Surrogate für den menschlichen Partner anbietet. Indem er jedoch ihren Erzeugnissen durch Transfer in ein anderes Bezugssystem und paraphrasierend den Ersatzcharakter nimmt, reduziert er sie auf ihren realaffinen und abstrakt-analytischen Kerngehalt.

Ein surreales Moment liegt in der Projektion von Erotischem und Technischem, auf welches bereits die Surrealisten und Duchamp verwiesen haben.

Koligs Maschinen sind, Kritisches wie Spielerisches-Hedonistisches in gleichem Maße vereinend, technisch ungemein präzise gefertigt. Der plastische Effekt, das Miteinander der Materialien ist mit großer Sorgfalt beachtet worden und dokumentiert Koligs Faszination gegenüber der „perfekten, industriell gefertigten“ Maschine.

„Tactiles“ sind Reizspender, welche die verschiedensten Formen des Berührens, des Begreifens und Begriffenwerdens, der Druck-, Geruchs-, Temperatur-, Feuchtigkeits- und Reizstromvermittlung wie in einem utopischen science-fiction Massagesalon bereithalten.

Die Maschinen erlösen den Betrachter aus seiner passiven Rolle als Zuseher und laden ihn ein, seine Hände zu gebrauchen. Sie simulieren Reize und erinnern an Reize, sie präparieren (das auch) in einer von Reizen überfluteten zivilisatorischen Welt, in der die einzelnen Reize schnell konsumiert und kaum erfahren werden, einzelne Erfahrungen heraus und vermitteln sie.

Peter Weiermair

Das vorliegende Buch wurde in einer Auflage von 2000 Exemplaren hergestellt. Es erscheint anläßlich der Ausstellung „Cornelius Kolig, Tactiles“ im Kunstvereinfür Kärnten, Künstlerhaus Klagenfurt (1977), in der Galerie im Taxis Palais, Innsbruck (1977), im Palais Thurn u. Taxis, Bregenz (1978) und in der Gesellschaft bildender Künstler Österreichs, Künstlerhaus, Wien (1978), sowie anläßlich der Präsentation durch die Galerie Gras, Wien, bei den internationalen Kunstmärkten von Köln, Wien (K 45) und Bologna (1978).

© Verlag Allerheiligenpresse, Innsbruck 1977